一、半导体芯片行业

台积电高雄第一座2纳米厂施工中,第二座2纳米厂也已启动,第三座高雄P3厂用地17.22公顷,6月24日通过高雄市都市计划委员会变更为甲种工业区,未来再通过环评、土污解除列管之后,即可申请建照动工兴建第三座2纳米厂。

高雄市政府指出,台积电高雄P3厂用地变更通过之后,已经向建厂路上开始迈进,但还要通过高市府的环评、17.22公顷P3厂的土污解除列管,届时,都市计划才会公告实施,并由台积电向高市府申请建照、施工。

高雄市副市长林钦荣表示,高市府依循2021年4月行政院「美中科技战下台湾半导体前瞻科研及人才布局」,以175.3公顷中油高雄炼油厂为半导体材料研发核心,与中央携手推动筹设南部科学园区高雄第三园区(楠梓园区),将全区转型为循环技术及材料研发、半导体先进产业的S廊带核心枢纽。

楠梓园区配合全球半导体产业供应链转变需求,分阶段办理园区开辟作业,台积电公司在楠梓产业园区一期园区,已于2022年9月取得建照,启动2纳米先进制程第一期建厂,预计2025年量产,第二期厂房也接续启动。

面对全球半导体产业供应链转变及需求,台积电仍有紧迫的扩厂需求,选择在一期园区东侧,启动第三期厂房都市计划变更程序,面积17.22公顷,林钦荣指出,为使产业使用类别符合土地使用内容,变更特种工业区为甲种工业区,并考量建厂所需,调整建蔽率为45%,另维持原特种工业区容积率为160%。

台积电第三期厂房也将配合高市府规划,作为休闲游憩与结合半屏山及半导体产业园区,形成绿手指、生态廊道、连续退缩绿带等空间,兼顾文资保存与生态绿廊,该计划引进就业人数约1,000人,未来楠梓园区全区就业人数约4,500人,扩增半导体先进制程,发挥产业群聚综效。

据路透社报导,6月26日,韩国SK集团计划从本周五开始举行为期两天的策略会议,讨论精简业务,并专注于人工智能、芯片和电池等关键领域。

事实上,过去十年来,SK集团已变得臃肿不堪,其电动车电池子公司SK On已亏损了数十亿美元,主要贡献利润的子公司——SK海力士去年也遭受了严重的亏损,使得集团财务状况恶化。

据韩国公平贸易委员会称,截至5月份,这家韩国第二大企业集团旗下拥有219家公司,是该国88家企业集团中最多的。相比之下,资产规模最大的企业集团三星集团旗下拥有63家公司,现代汽车集团旗下拥有70家公司。自去年底四位高层下台后,SK集团一直考虑重组。知情人士透露,这次会议将包括母公司和关联公司的高层,会议将研究从合并到撤资的各种方案。SK集团发言人表示,SK集团审查旗下业务是“例行管理活动”,以更好应对“不断变化的商业环境,包括地缘政治问题”。

根据爆料,旗下拥有韩国最大炼油厂和电池制造商(SK On)的SK创新(SK Innovation)预计将与天然气相关公司SK E&S合并,以帮助支撑严重亏损的SK On。SK创新曾说过,考虑合并在内的各种策略,以增强竞争力,但目前尚未做出任何决定。自2021年底从SK创新分离后,SK On从未实现盈利。

截至3月底,其累计运营亏损约为2.3万亿韩元(17亿美元),而其债务权益比率为188%。但分析师认为,SK集团将电池业务视为长期成长领域,因此试图降低其他部门投资,以支持SK On。

据《韩国经济日报》(The Korea Economic Daily)报导称,SK集团还可能合并建筑商SK EcoPlant和SK Materials的工业气体部门。对此,两家公司回应称,不知道这类讨论。此外,业务涵盖智能手机销售和酒店管理的SK Networks上周也表示,将以8,200亿韩元,将旗下汽车租赁部门出售给私募股权公司Affinity Equity Partners。SK集团发言人表示,该集团还在商谈将其在越南马山集团(Masan Group)所持有的9%股份出售给SK Networks。

美国芯片制造商Onsemi周三表示,将投资高达20亿美元提高其在捷克共和国的半导体产量,以扩大该公司在欧洲的产能,因为欧盟正在寻求关键供应的自给自足。

该项目将成为捷克共和国最大的一次性直接外国投资。

在获得国家援助批准后,安森美将扩大其在东部城镇罗兹诺夫·波德拉德霍斯泰姆的业务,以容纳碳化硅半导体的完整生产链,包括用于汽车和可再生能源领域的最终芯片模块。

Onsemi的一份声明表示:“该工厂将生产该公司的智能功率半导体,这对于提高电动汽车、可再生能源和人工智能数据中心应用的能源效率至关重要。”

碳化硅芯片比标准硅芯片更昂贵,但由于其节能、重量轻且坚固,受到汽车制造商的青睐。

新冠疫情期间,欧洲供应链大规模中断,以及与中国的贸易紧张局势加剧,加剧了人们对欧洲依赖亚洲芯片供应的担忧,而最近红海航运中断也加剧了人们的担忧。

捷克总理彼得·菲亚拉(Petr Fiala)表示,这项投资将是“现代史上最大的投资”,将使该工厂目前的日产量(1000万颗芯片)成倍增加。

Onsemi电源解决方案部门负责人Simon Keeton向路透社透露,新投资的项目可能于2027年开始生产,但没有透露有关就业、生产量或预期收入的更多细节。

该项投资符合公司的资本支出目标。该公司上周宣布在其30,00名员工中裁减约1,000个工作岗位。

Onsemi表示:“通过这项投资,该公司将为该地区在欧盟半导体价值链中的战略定位做出贡献,并证明所有欧盟国家都可以从《欧洲芯片法案》中受益。”

捷克工业和贸易部表示,国家援助可能达到总投资的27.5%。该部补充说,该激励措施应在2025年第一季度获得批准,包括向欧盟委员会通报。

意法半导体位于卡塔尼亚的工厂将耗资50亿欧元(54亿美元),并获得政府直接补助约20亿欧元。

德国官员去年表示,德国将向台积电位于德累斯顿的价值110亿美元的工厂投资高达50亿欧元。

与此同时,英特尔计划在德国政府的大量补贴下投资300亿欧元建立两家芯片工厂。

5月31日,上交所发布公告称,当天召开的上市委会议,审议通过了科创板拟上市企业联芸科技(杭州)股份有限公司(简称:联芸科技)发行上市申请。这不仅是新“国九条”后,首家过会的科创板拟IPO企业,也是新“国九条”后首家成功过会的IPO项目。

根据联芸科技招股书上会稿,该公司拟采用科创板第四套上市标准,即“预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。参考同行业可比公司估值水平,结合联芸科技2023年业绩情况,综合考虑公司所处的行业和自身发展情况等因素,本次发行预估市值区间为69.13亿元至133.06亿元,最终定价以实际发行结果为准。

值得注意的是,深交所IPO企业马可波罗在今年5月16日上会,最终被暂缓审议,而此次过会的联芸科技,不仅是上交所自今年2月5日之后时隔近4个月重启上会首家IPO企业,而且也是A股市场龙年春节后首家过会企业,标志着A股IPO市场正逐步恢复常态化。

联芸科技的IPO项目早在2022年12月28日就已获受理,其是目前A股市场尚未上会IPO企业中受理时间最早的。

根据招股书(申报稿),联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、人工智能物联网(AIoT)信号处理及传输芯片的集成电路设计企业。

公司拟发行不超过1.2亿股,拟募集资金15.20亿元,计划投向新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目、AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目和联芸科技数据管理芯片产业化基地项目。

其中,在独立固态硬盘主控芯片市场,联芸科技2023年固态硬盘主控芯片出货量占比达到22%,全球排名第二,已逐步发展成为全球出货量排名前列的独立固态硬盘主控芯片厂商,是全球为数不多掌握数据存储主控芯片核心技术的企业之一。

芯片设计行业属于典型的知识密集型行业,需要持续的、高强度的研发投入。招股书显示,联芸科技2021年至2023年,研发人员数量从330人增长至527人,研发人员占比从73%提升至84%,2021年至2023年,研发费用分别为1.55亿元、2.53亿元和3.80亿元,占收入的比例分别为26.74%、44.10%和36.73%。

2021年至2023年,公司营业收入分别为5.79亿元、5.73亿元、10.34亿元,同比变动-0.98%、80.38%;净利润分别为4512.39万元、-7916.06万元、5222.96万元,同比变动-275.43%、165.98%。

联芸科技表示,公司经营业绩的波动主要受营业收入变化和研发费用持续增加等因素影响。若未来公司产品所属下游行业需求持续下滑,或公司未能持续加大技术研发、拓展客户需求,将会产生公司产品售价下降、销售量减少等不利情形,进而导致公司经营业绩下滑。

此次IPO上会,上交所上市审核委员会主要关注到联芸科技业务的可持续性,以及是否存在对关联方的重大依赖。

联芸科技表示,2022年受消费电子疲软等因素影响,公司营业收入有所下降,但并未大幅下滑。虽然2022年发行人因期间费用大幅增加使得净利润有所下滑,但是未来,随着发行人经营规模的不断扩大,销售费用率和管理费用率将逐渐趋于同行业可比公司平均水平。

虽然公司尚未实现盈利,但公司芯片产品不断升级迭代,产品线实现了数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的广覆盖,并结合不同应用场景进行深度拓展,可充分满足客户的不同需求,是芯片产品销售收入实现快速增长的重要原因。随着技术水平的不断提升、主营产品的拓展和客户市场的开拓,规模效应逐步显现,毛利率和净亏损率逐步改善。

问询的另一问题,则是要求发行人代表结合公司AIoT信号处理及传输芯片产品性能、下游市场需求、对主要客户的产品及技术服务销售收入占比,说明该类业务的可持续性;结合公司整体产品结构、业务发展、研发投入及市场开拓情况,说明是否存在对关联方的重大依赖,是否影响公司经营的独立性。

对关联方依赖为市场此前较为关心的问题。2021年至2023年度,联芸科技前五大客户占比分别为75.91%、76.11%及73.12%,在此前的问询中,联芸科技回答到,前五大客户集中度较高,是以Fabless模式运营的集成电路设计企业的行业惯例,同行业可比公司中翱捷科技、澜起科技前五大客户收入合计占比均在80%左右。

“发行人与主要客户的交易金额在报告期内呈逐步增长趋势,业务关系稳定,客户集中不会导致发行人未来持续经营能力存在重大不确定性。”联芸科技回答道。

值得一提的是,A股市场IPO企业上会已沉寂数月,直到5月16日深交所IPO企业马可波罗迎来首发上会。遗憾的是,马可波罗IPO项目最终被暂缓审议。而此次联芸科技则是代表着上交所IPO企业上会迎来重启。

有投行人士表示,随着A股二级市场回暖,以及年报也补发完了,监管层此时安排IPO企业上会是正常的事,而且目前首先上会的也是在审了很久的公司。

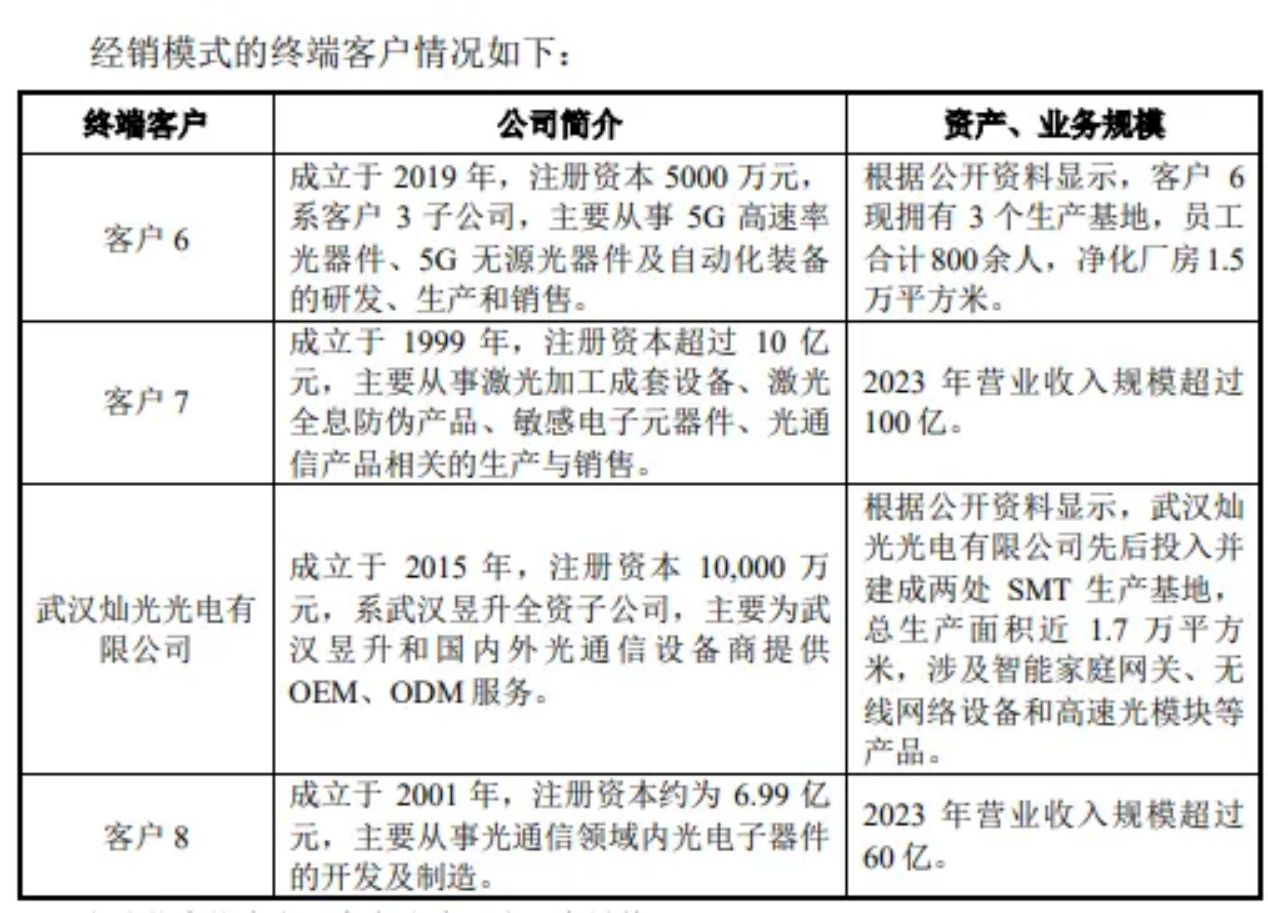

近日,陕西源杰半导体科技股份有限公司回复了上交所有关问询。根据回复中披露的有关信息,一些客户定位和发展动向也得以揭示。

业绩下滑原因

2023年,电信市场(包括光纤接入和移动通信领域)、数据中心市场而言,源杰科技业绩均出现了一定程度下滑。

电信市场下滑主要原因为:

·北美市场光纤接入的建设节奏因行业政策影响推迟,叠加产业链下游客户消化库存的影响,导致光纤接入市场需求整体下滑,直至四季度有所回暖;

·国内光芯片行业竞争加剧,2.5G、10G产品价格下滑,最终造成了2023年光纤接入市场销售额同比下滑。

数据中心市场下滑原因主要为:

·2023年以来,云计算领域的光模块需求有所下滑;

·同时由于AI技术的爆发,相关需求主要来自400G/800G光模块产品(主要使用100G速率的光芯片产品)。受此影响,公司主要产品25G DFB芯片销售出现下滑。

客户情况披露

此外,源杰科技也对近年来的主要客户做出了披露,但主要以“客户1”等代号代称。维科网激光根据相关业绩营收等信息,可推测出部分客户具体信息。

根据公开信息可知,客户6或为深圳九州光电子技术有限公司,而同样可以推测,其母公司四川九州光电子技术有限公司,或为源杰科技2022年第一大、2023年第四大客户。

根据公开信息也可知,客户7或为激光领域的知名企业——华工科技产业股份有限公司。据了解,华工科技为全球最大的光模块生产厂商之一,无线光模块系列产品发货量保持行业领先地位,客户侧10G-400G传输类光模块全覆盖,全球首发的400G ZR+Pro相干光模块产品受到国内外大客户广泛关注。然而我们也注意到,受5G建设周期影响,网络终端业务交付规模缩减,华工科技2023年联接业务营业收入31.1亿元,同比下降45.52%。

同样根据公开信息可知,客户8或为武汉光迅科技股份有限公司。光迅科技主要有光收发模块、有源光缆、光放大器、波长管理器件、光通信器件、子系统等产品,在云计算和企业网、无线接入、固网接入、中长距光传送网等领域为客户提供解决方案。

此外,源杰科技主要客户还包括铭普光磁,隆戈技术、苏州旭创等。

季度波动较大

此外,源杰科技业绩随季度变动幅度较大:

第三季度较第二季度,营收上升,净利润下滑,主要原因为:

前两个季度分别收到与收益相关的政府补助金额为652.3万、545.04万,第三季度收到的政府补助金额为50.76万,少于前两个季度。

第四季度较第三季度,营收上升,净利润下滑,主要原因为:

公司年末根据成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备,计提金额为1433.56万。

而新的一年伴随行业回暖,源杰科技实现了较大幅度的突破。公司一季度实现营业收入6006万元,同比增长72.33%。营业收入同比大幅增长,主要是由于市场需求变动及新产品放量增长综合影响。其中应用于光纤接入领域的2.5G 1490产品、10G EML产品,2024年一季度共实现销售2880万元,较上年同期增加1922万元。这也将对下游相关行业带来积极影响。

在智能工厂时代,梅赛德斯-奔驰在其全球生产网络中对智能工厂中的所有通快激光器进行基于云的监控,从而显著提高系统弹性并降低机器意外停机风险。

梅赛德斯-奔驰数字生态系统MO360与通快激光器进行数字预测服务方面的连接,帮助实现了非常良好的动态维护,在优化服务成本的情况下,实现了基于需求的现场服务分配。

近日,通快宣布与汽车巨头梅赛德斯-奔驰合作,深化了长达数十年的合作关系,共同推动复杂生产系统焕发新的活力,这不仅提高了生产效率,也增强了系统的灵活性。

在智能工厂时代,两家公司都专注于预测性数字维护和实时激光维护领域。辛德尔芬根工厂相应的试点项目成为了梅赛德斯-奔驰全球所有工厂的蓝图典范。这一创新工艺显著降低了机器意外停机的风险,极大地提高了复杂汽车生产过程的灵活性。

标准化数据基础设施,预测性数字维护

传统的激光器维护依赖于固定的时间间隔,直接在各自的位置进行维修。而主数据维护、文档和数据交换则全部需要手工完成。

然而,在通快和梅赛德斯-奔驰的合作下,这一局面得到了彻底改变。

借助制造服务总线(MSB)和全球MO360数据基础设施的支持,约有一半的通快激光器和相关激光光学器件已经连接至一个共同的云端,实现了数据的实时交换和分析。

梅赛德斯-奔驰集团股份公司管理委员会成员J?rg Burzer表示:“汽车生产的未来在于前瞻性的数字化流程、动态维护和故障的最小化。与通快的合作让我们能够通过创新的状态监测,持续推动生产流程的优化。”

状态监控:对生产系统进行实时监控

在通快开发的数字化服役状态监测系统中,激光器的状态可以基于云进行持续监测和实时分析。任何异常都能被迅速识别并直接报告给维护部门,同时提供建议的处理措施。这使得梅赛德斯-奔驰能够在激光故障发生之前预见到维护需求,从而及时采取措施预防故障的发生。

超过80%的服务用例已经实现了预测和主动计划,极大地减少了生产中的意外停机时间。此外,这些分析的结果有助于梅赛德斯-奔驰更好地操作激光,从而有助于其高科技汽车生产的持续优化。

通快激光技术首席执行官Hagen Zimer也强调了智能工厂解决方案的重要性:“数字网络是提高生产效率的关键。通过状态监测和数据分析,我们支持梅赛德斯-奔驰实现最先进的生产,同时增加我们激光器和机器的可用性。”

梅赛德斯-奔驰保障数据保护

在数据保护方面,梅赛德斯-奔驰采用了全球统一的IT架构和标准化的组件,确保生产相关数据不会泄露给第三方。只有激光状态数据会被发送到通快云进行分析,并且数据流受到严格的云评估和审计保护。

状态监测:在智能工厂时代,梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)和通快(TRUMPF)高科技公司依赖于全球汽车生产网络中所有通快激光器的实时激光预测和前瞻性数字维护。

通快与奔驰的合作

通快激光技术公司首席执行官Hagen Zimer和梅赛德斯-奔驰公司董事会成员Jrg Burzer在辛德芬根的S级轿车生产工厂。

此外,梅赛德斯-奔驰还与德国高等技术学院合作,共同开发通快智能工厂技术学院,致力于培养更多掌握先进生产技术的专业人才。这一合作不仅推动了技术的进步,也为梅赛德斯-奔驰和通快的未来发展奠定了坚实的基础。

据行业预测,印度医疗激光市场,特别是医美领域,在2023财年价值高达7.1572亿卢比,预计至2031财年,这一数字将增至18.358亿卢比,复合年增长率达12.49%。

以色列医疗激光器领域的全球创新者Alma Medical的印度子公司,现已成功拓展至印度的二线城市,并计划引入非处方激光技术。

作为以色列制造商在印度的代表,Alma Medical Private凭借其在医疗、光基、射频和超声波激光解决方案方面的创新,在美容、外科及水疗市场上占据了一席之地。目前,公司正积极扩大在亚洲的版图,特别是印度、中国、韩国、日本,以及澳大利亚以外的地区。

Alma的激光平台自2007年便进入印度市场,凭借其卓越品质,已成为当地强势的主流品牌。二十多年来,公司通过临床验证的应用,为全球数百万人的生活带来了积极变化。

公司总裁Alon Tzionit在接受印度当地媒体采访时表示:“Alma的研发始终秉持对美学的追求,我们投资创新技术,致力于为各种皮肤类型,包括最复杂的皮肤类型,提供治疗方案,让每个人都能享受到医美带来的益处。”

当前,激光治疗正变得越来越普及,而成本曾是制约其普及的一大因素。随着印度GDP的增长,激光治疗市场也在逐步扩大,Alma India也借此机遇迅速拓展至二线城市。

Alma的Soprano Titanium在印度B2B、B2C和C2B激光脱毛市场被誉为“黄金标准”Tzionit表示:“印度医生致力于给病人提供最佳的医美效果,让他们从视觉上焕然一新。他们选择Alma平台来实现这一目标。得益于医生的偏好和Alma强大的品牌影响力,我们得以进入印度的二、三线城市。”

Alma在全球范围内提供涵盖注射、护肤、美容、数字牙科和家用设备在内的多元化服务。谈及印度市场的产品路线图,Tzionit透露:“未来两年,我们将在印度进一步扩大产品组合,推出更多平台、注射产品、护肤产品和创新方案。”

针对印度市场特有的挑战及是否将推出针对东南亚市场的定制产品,Tzionit表示,印度仍是一个对价格敏感的市场。然而,Alma已积极扩大客户群,并对包括牙科市场在内的新机遇持开放态度。他强调:“我们独特的产品能力和尖端技术的协同作用,使Alma跻身全球三大医疗美容公司之列。”

据国家投资促进和促进机构Invest India的数据,印度医疗器械市场规模已超过110亿美元,预计至2025年将增长至500亿卢比,过去三年的复合年增长率达15%。这一增长势头为Alma等医疗科技企业提供了广阔的市场空间和发展机遇。

6月20日,深交所官网显示,中国铀业股份有限公司(以下简称“中国铀业”)主板IPO获受理,保荐机构为中信建投,这是今年深交所首单新受理企业。

中国铀业的背后是国内唯一拥有完整核燃料循环产业的中核集团,集团旗下已有7家子公司成功上市。目前A股尚无从事天然铀采冶相关业务的上市公司,中国铀业若闯关成功,将成为A股市场“铀业第一股”。

新“国九条”后首家,冲刺A股“铀业第一股”

此次冲刺主板IPO,中国铀业选择发行上市新规下的第一套标准,即“最近三年净利润均为正,且最近三年净利润累计不低于2亿元,最近一年净利润不低于1亿元,最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2亿元或营业收入累计不低于15亿元”。

中国铀业的业绩远远超出发行上市新规的门槛。2021年至2023年(下称“报告期”),公司的营业收入分别为89.06亿元、105.35亿元、148.01亿元;净利润分别为8.96亿元、15.21亿元、15.53亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为26.79亿元、16.10亿元、8.86亿元。

中国铀业主要从事天然铀资源的采冶、销售及贸易,以及独居石、铀钼等放射性共伴生矿产资源综合利用及产品销售,主要产品为天然铀、氯化稀土、四钼酸铵。报告期内,天然铀业务收入为80.23亿元、91.94亿元、132.35亿元,占当期主营业务收入的比重分别为91.58%、89.22%、91.92%,是公司的主要收入来源。

当前A股尚无从事天然铀采冶相关业务的上市公司,中国铀业若闯关成功,将成为A股市场铀业第一股。

铀矿资源是生产核燃料的重要原料,“双碳”目标引领下,全球核电建设发展提速,天然铀市场空间持续扩张。此次IPO,中国铀业拟募资41亿元,用于4项天然铀产能项目、3项放射性共伴生矿产资源综合利用项目以及补充流动资金。

中国铀业表示,项目的实施将进一步完善公司天然铀供应保障体系,促进铀矿采冶工艺技术体系发展,保障核工业发展产生的天然铀需求和国内战略性新兴产业对核心矿产的需求。

中核集团或迎上市“第8子”

铀是一种天然存在的元素,主要下游应用为核电站燃料消耗,作为一种重要的战略性资源和能源矿产,天然铀是核电与核工业可持续发展的基础保障。

中国铀业的前身是1989年5月设立的中国核工业物资供销总公司,为我国核工业体系的重要组成部分。目前,公司实控人为中核集团,控制中国铀业79.48%的股份,其余股东均为国资背景。

中核集团是国内唯一拥有完整核燃料循环产业的集团,目前,中核集团旗下已有4家A股上市公司、3家港股上市公司。

作为中核集团天然铀采冶板块的业务主体,中国铀业具备国内铀矿采冶生产业务的独家资质,享有国内天然铀开采生产专营权。当前,中国铀业共拥有境内外探矿权6宗、采矿权18宗。根据WNA统计数据,公司连续多年位列全球前十大天然铀生产商。

但是,由于核工业产业链本身具有集中度高的特点且中核集团作为国内唯一拥有完整核燃料循环产业的集团,对天然铀产品需求较大,我国核工业产业链的分布导致中国铀业的下游客户相对集中,以关联方为主。

报告期内,中国铀业向前五大客户的销售金额分别为74.93亿元、82.37亿元、119.79亿元,占当期营业收入的比例分别为84.14%、78.18%、80.93%。其中,中核集团为第一大客户,关联销售金额分别为58.21亿元、50.59亿元、79.25亿元,占当期营业收入的比例分别为65.36%、48.02%、53.54%。

中国铀业表示,未来将不断完善自身制度建设、建立健全法人治理结构,并在公司制度文件中对关联交易的决策程序、回避表决程序及信息披露义务作出了明确的规定,以保证发行人关联交易程序的合规性以及定价的公允性,并确保关联交易不损害发行人及其他中小股东的利益。

为了改善客户集中度高的问题,近年来,中国铀业积极开展海外业务,开发海外铀资源,重点布局非洲、亚洲等主要产铀区。

2019年,公司完成了对罗辛铀业控股权的收购,资源掌控能力大幅提升。罗辛铀业从事海外天然铀采冶和销售业务,运营纳米比亚的罗辛铀矿,2022年,罗辛铀矿产量位列全球铀矿山第六位。

报告期内,中国铀业主营业务收入中境外收入分别为21.88亿元、40.70亿元、53.78亿元,占主营业务收入的比例分别为24.98%、39.50%、37.35%,主要系罗辛铀业向境外客户销售天然铀产生的收入以及天然铀贸易业务产生的收入。

有消息称,由于能量密度和充电性能不尽人意,且成本更高,特斯拉正在考虑停止在德克萨斯州Giga Texas工厂生产4680电池。如果降本无法在年底前达到预期效果,特斯拉将放弃4680电池生产,转而向外部供应商采购。

据韩国的一份新报告显示,当地电池制造商已经准备好大规模生产直径为46毫米的圆柱形电池,也从侧面证实了这一消息。

特斯拉4680电池是特斯拉公司在2020年电池日活动中公布的全新电池技术。这款电池的特点是直径46毫米、高度80毫米的圆柱形电池,相较于之前的2170电池,4680电池的单体能量密度提高了5倍,电力相比有极耳电池提升了6倍,功率输出提升了6倍。

4680电池采用了无极耳设计,取消了传统的正负极耳,使得电子的传导距离大幅缩短,内阻显著降低。此外,4680电池还应用了干电极技术和硅碳负极材料,进一步提升了电池的能量密度和安全性能。

在此之前,特斯拉已经在多个超级工厂启动4680电池的生产,并计划在2024年底前显著提升产能。特斯拉方面表示,4680电池技术在电动汽车行业的应用,有望推动整个行业朝着更高效、更创新的方向发展。

特斯拉计划在2022年正式投产。2022年9月,特斯拉在德国展示了其4680电池技术,并计划在德国柏林超级工厂生产4680电池。

2024年1月,特斯拉开始采购两家中国二线电池公司生产的正极极卷,运到美国得州工厂生产4680电池。

值得一提的是,2024年4月,特斯拉车辆工程副总裁拉尔斯·莫拉维在一季度财报会议上介绍了4680电池的相关情况,表示电池正在加速生产,销货成本(COGs)下降,产量增加。

然而,实际生产过程中,4680电池却面临制造难题,其性能也不及特斯拉现有的2170电池。尽管特斯拉采用了类似的化学成分,但硅负极和干电极电池(DBE)制造技术未能如预期那样提升性能,导致4680电池在能量密度和充电性能上表现不佳,且成本更高。

特斯拉的财务报告显示,4680电池的高成本对其业绩造成了不利影响。由于新电池尺寸更大,散热问题也更加严重,导致像Cybertruck这样的车型充电性能较差。在此背景下,有传言称特斯拉考虑停止在德州超级工厂的4680电池生产,并转向外部供应商。

上个月,国内有消息称,如果内部重组未能在年底前实现成本节省,特斯拉将采取这一举措。

尽管特斯拉在近期重新开始招聘,并任命Bonne Eggleston为新的4680电池项目负责人,试图在年底前降低生产成本,但埃隆·马斯克也承认,目前从外部供应商购买电池比内部生产更具成本效益。

全球范围内,谁将接下这“泼天富贵”?

如果特斯拉放弃自产,那么目前全球范围内有哪些厂商能生产4680电池,并最终被特斯拉采购?以特斯拉全球销量来看,合格的电池厂商被特斯拉纳入采购目录,可谓是接到了“泼天的富贵”。

韩国电池制造商预计将在今年8月开始大规模生产4680电池,这使得特斯拉依赖外部供应商的可能性增加。

LG能源解决方案(LGES)已在韩国Ochang工厂建立了4680电池的生产线,初期年产能为9GWh,可供超过10万辆电动汽车使用。LGES还在亚利桑那州建设新工厂,计划2026年投产,年产能为36GWh。

此外,三星SDI计划在年底前生产多种尺寸的46毫米圆柱形电池,并已与宝马和Rivian进行谈判,准备供应4695和46120电池。SK On也表现出对圆柱形电池生产的兴趣。

当然,在全球范围内,中国电池厂商也是特斯拉重点考虑的供应商。

除了目前的供应商宁德时代外,据了解,早在2021年特斯拉要做4680电池时,一位与亿纬锂能有合作的行业人士就曾透露,特斯拉和亿纬锂能洽谈大圆柱电池合作,合作方式之一是特斯拉设计4680电池,由电池厂家代工。

据悉,深耕圆柱电池领域20余年的比克电池此前也主动找到了特斯拉。2021年,比克电池全极耳技术率先应用于大圆柱电池产品,在国内率先发布4680电池,并陆续进行样品的批量交付,所有电芯的性能包括安全都符合甚至超出预期,实现了大圆柱电池的前瞻性布局。

值得一提的是,比克电池打造了新一代数字化工厂及国际化研发中心——比克电池郑州二工厂,加速大圆柱规模化量产。该工厂以比克数据底座作为智能化建设的核心,利用AI技术进行大数据分析和产品质检。

在数字化技术的加持下,比克电池计划于2024年底先完成2.5GWh大圆柱电池的量产,后期产能将逐渐爬坡,2026年达产15GWh,2028年达产30GWh。

这意味着,能够在今年Q4实现2.5GWh规模的量产,比克电池是第一家。那么,如果届时特斯拉放弃生产转而寻求外购,谁会接下这“泼天的富贵”?

根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,今年4月,我国磷酸铁锂电池装车量达25.5GWh,占总装车量71.9%。这是时隔8年,继2016年以来,国内磷酸铁锂电池装机量占比首次重回七成份额。并且在5月,我国磷酸铁锂电池装车量占比进一步提升至74%,达到29.5GWh,同比增长54.1%,环比增长15.8%。

曾经一度被三元锂电池碾压的磷酸铁锂电池,如今在中国动力电池市场的装机量已经大幅度超过三元锂电池。形势逆转,磷酸铁锂电池为何能对三元锂电池实现“反攻”?

磷酸铁锂“绝地反攻”

在新能源汽车发展初期,由于三元锂电池的能量密度远高于磷酸铁锂电池,在追求新能源汽车高续航的时期,三元锂电池得到了极大的重视。

2009年,“十城千辆”等政策推出,国内新能源汽车产业正式进入了快速发展期。在这个阶段,三元锂电池占比很高,原因主要是电池能量密度开始作为补贴的标准之一。彼时补贴标准规定,动力电池能量密度不能低于90Wh/kg,而磷酸铁锂电池受限于技术原因,多数难达到补贴的标准。而三元锂电池则可以达到120Wh/kg,能够拿到1.1倍的补贴。

巅峰时,三元电池在中国动力电池市场份额曾超过80%,而磷酸铁锂电池其市场占有率曾低至12.8%。宁德时代也正是凭借三元电池实现了对比亚迪的超越,跻身全球动力电池霸主。

不过,随着电池化学材料、封装技术的提升,CTP1.0、2.0时代的到来,电池的能量密度得到快速提升。从2020年开始,随着刀片电池等问世,磷酸铁锂电池又重新开始呈现崛起的态势。

截止到今年,磷酸铁锂电池已经能够满足市面上主流新能源车型的大部分需求。宁德时代推出了神行电池PLUS(磷酸铁锂),系统能量密度达到205Wh/kg,装车续航里程能够突破1000km,并支持4C超充;比亚迪的第二代刀片电池也即将发布,据称能量密度能达到190Wh/kg。

三元何时将再次“崛起”

事实上,磷酸铁锂电池上车重回历史高点的背后,与新能源汽车价格战下的成本倒逼不无关系。有蜂巢能源研发人员对车市睿见表示,由于镍、钴的价格偏高,形成三元电池与磷酸铁锂电池的差异化增长。“目前磷酸铁锂电池在能量密度上有着较大的提升,对比普通三元电池已经相差无几,但其成本差距则相对较大。”

真锂研究创始人墨柯也向车市睿见表示,目前磷酸铁锂电池市场份额扩大的关键因素是价格优势。数据统计,截至6月25日,国内电池市场上车用铁锂均价为380元/kwh、车用高镍均价为550元/kwh。反映到终端车价上,相同载电量下其二者差价能够达到近3万元。磷酸铁锂的成本压缩,在价格战愈演愈烈的当下非常关键。

墨柯还认为,从动力电池企业发布的数据看,企业的产能设计面向全球,但现在受各种因素影响,使得动力电池的产能更多地需要在国内市场消化。车市睿见也从业内人士处了解到,动力电池的产能建设需要天文数字的资本开支,一旦投产很难停下来,退出成本极高。

中国汽车动力电池产业创新联盟常务副秘书长马小利认为,乘用车市场,磷酸铁锂电池应用于全车型,三元电池主要应用于SUV及中大型车,二者应用占比7:3格局已经形成一段时间。

同时,从全球动力、储能市场来看,磷酸铁锂电池凭借经济性、高安全和长循环等优势,市场对其需求正在快速增加,全球市占比也在稳步提升。

墨柯还对车市睿见表示,在全球市场,海外电池厂商在动力电池上更倾向于三元锂电池的研发,储能方面则会有磷酸铁锂电池的布局。只是在磷酸铁理这条技术路线上,海外企业和中国企业的差距已经不是一代或者两代。

不过,随着长续航产品数量的增长,三元电池仍有市场,降价推动磷酸铁锂电池占比总量仍在上升。“从长期来看,通过能量密度的进一步提升,高镍三元电池有望从系统成本上接近或低于磷酸铁锂电池。并且在未来的固态电池市场上,三元材料将是不可或缺的。”宁德时代相关人士向车市睿见谈到。

未来,三元和磷酸铁锂的市场表现将如何演化?墨柯认为,在未来发展趋势上,将是多条技术路线并存,如固态电池、钠离子电池等等,到2030年左右,依然是磷酸铁锂电池占比较大的时间段。

同时,他也表示,未来2-3年,M3P电池(磷酸盐体系的三元材料)将会是一个趋势,能量密度高于磷酸铁锂,成本优于三元电池。对于整车厂和消费者来说都是利好,意味着每度电的重量和成本更低,续航更高。

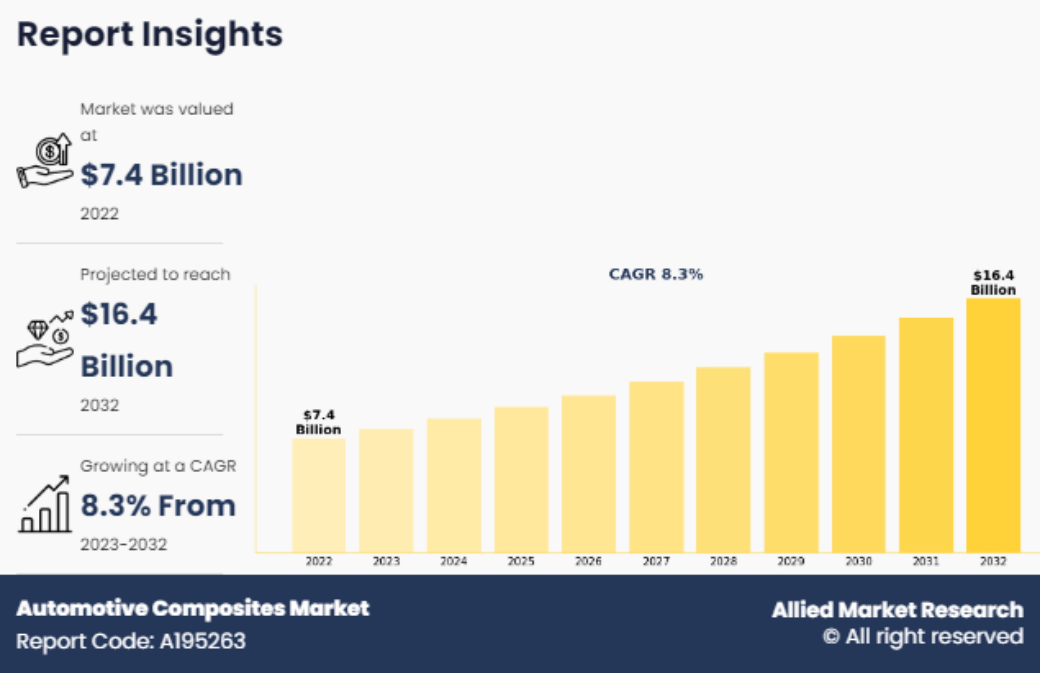

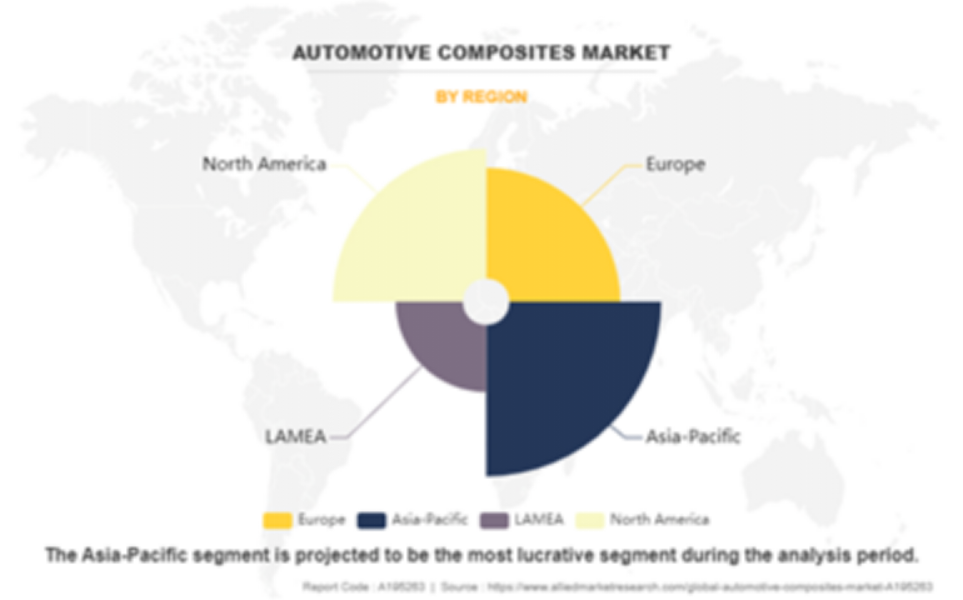

美国全方位市场研究和商业咨询公司Allied Market Research近期发布了2023-2032年汽车复合材料市场分析和预测报告。根据报告,2022年市场价值为74亿美元,预计2032年将达到164亿美元,2023-2032年的复合年增长率为8.3%。

全球汽车复合材料市场受到技术进步的快速推动。根据Allied Market Research的数据,复合材料制造技术(如树脂传递模塑(RTM)和自动纤维铺放(AFP))的进步使其更具成本效益,更适合大规模生产。此外,电动汽车(EV)的兴起也为复合材料创造了新的机遇,以延长电池续航时间并提高性能。

然而,制约汽车复合材料市场扩大的主要因素仍然是复合材料与钢或铝等传统金属相比成本较高;生产复合材料所涉及的制造工艺,包括成型、固化和精加工,往往更加复杂和资本密集;此外,复合材料所用原材料(如碳纤维和树脂)的成本仍然相对较高。因此,汽车制造商在证明将复合材料集成到汽车结构中所需的较高前期投资的合理性方面面临挑战。

(1)碳纤维细分市场

按纤维类型划分,2022年碳纤维细分市场所占份额最大,占全球汽车复合材料市场的三分之二以上。碳纤维的轻量化可提高汽车的燃油效率和整体性能,尤其是在加速、操控和制动方面。此外,更严格的碳排放标准(BS-V 和BS-VI)和燃油效率要求也促使汽车制造商探索碳纤维等轻质材料,以减轻汽车重量并达到法规标准;更轻的汽车通常产生更少的排放,消耗更少的燃料。

1)热固性塑料部分

按树脂类型划分,2022年热固性树脂所占份额最大,占全球汽车复合材料市场收入的一半以上。热固性树脂具有高强度、刚度和尺寸稳定性,这对汽车应用至关重要。这类树脂具有耐久性、耐热性、耐化学性和耐疲劳性,因此适用于各种汽车部件。此外,热固性复合材料可以模塑成复杂的形状,从而实现新颖的设计,并将多种功能集成到一个部件中。这种灵活性使汽车制造商能够优化汽车零部件的性能、美观和功能设计。

2)外饰部分

按应用领域划分,2022年外饰部分所占份额最大,占全球汽车复合材料市场收入的近一半。复合材料的轻质特性使其特别适用于对减重至关重要的外饰部件。此外,复合材料可轻松模塑成复杂形状,为汽车制造商提供了创造独特外观设计的机会,不仅增强了汽车的美感,还改善了空气动力学性能。

3)区域市场

到2032年,亚太地区仍将保持主导地位按地区划分,2022年亚太地区的市场份额最高,占全球汽车复合材料市场的三分之一,预计在预测期内将实现9.0%的最高复合年增长率。亚太地区是汽车制造的主要中心,中国、日本、韩国和印度等国家在生产方面处于领先地位。

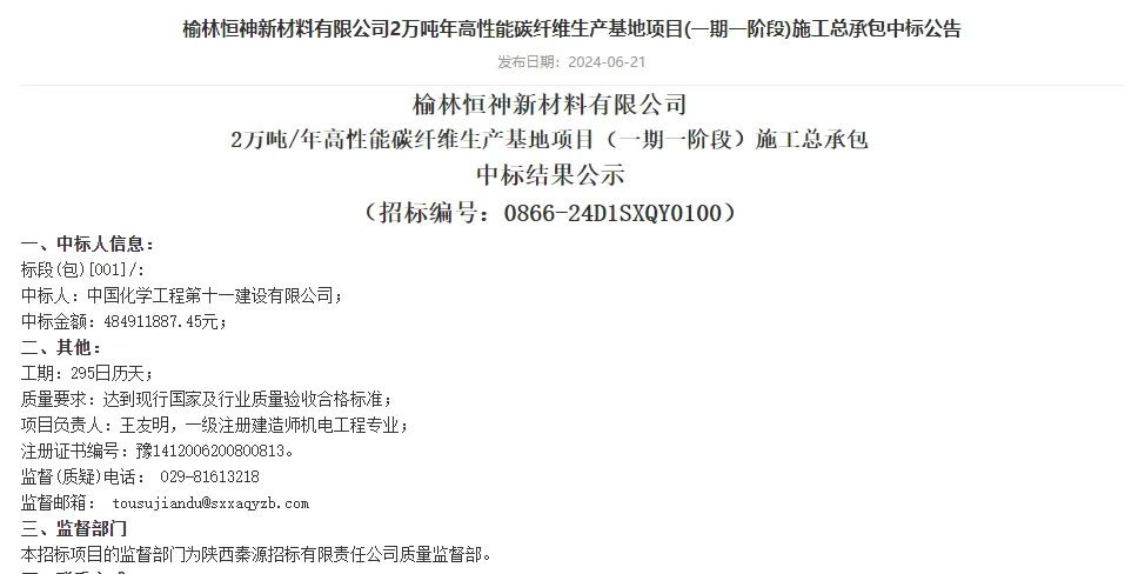

近日,榆林恒神新材料有限公司年产2万吨高性能碳纤维生产基地项目(一期一阶段)由中国化学工程第十一建设有限公司以约4.8亿的金额中标,标志着项目正式进入实施阶段。公告显示,项目一期一阶段包含1万吨公辅装置和2条2500吨碳纤维生产线。

此前在2022年4月,恒神股份公告称公司拟在陕西省榆林市投资建设2万吨/年高性能碳纤维生产基地,一期项目投资13.2亿元人民币(含土地使用权)。项目一期拟先建设5000吨/年产能,包括一条干喷湿纺碳化线及一条大丝束碳化线,以及配套原丝生产线及相应的公用工程设施等。项目一期建设周期约20个月。2023年8月22日,榆林恒神2万吨/年高性能碳纤维生产基地项目开工。

恒神股份经过十年多的产业积累,已经形成了实力较强的技术研发能力,并建有江苏省碳纤维及复合材料工程中心、江苏省PAN基碳纤维工程技术研究中心等技术研发平台,是国内少数同时具备湿法纺丝和干喷湿法纺丝生产技术的碳纤维企业之一。并同步针对50K大丝束碳纤维进行了全产业链的技术研究和开发工作,突破了单喷板原丝、大丝束预氧化碳化技术及拉挤碳板性能验证等一系列关键技术攻关,完善了公司碳纤维纺丝技术。

榆林恒神年产2万吨高性能碳纤维项目依托于公司多年来在碳纤维开发和应用领域积累的完整配套技术基础,双基地生产运营模式,有助于公司抢抓下游需求快速增长的战略发展机遇,将进一步夯实企业高质量发展的基础,做强做优做大碳纤维产业,提高公司的市场竞争力。

6月26日,中车四方股份公司联合青岛地铁集团为青岛地铁1号线研制的碳纤维地铁列车“CETROVO 1.0碳星快轨”在青岛正式发布,这是全球首列用于商业化运营的碳纤维地铁列车。该车较传统地铁车辆减重11%,具有更轻更节能等显著优势,引领地铁列车实现全新绿色升级。

中车四方股份公司联合青岛地铁集团等单位共同攻关,攻克碳纤维大型复杂主承载结构一体化设计、高效低成本成型制造、全方位智能检测维护等关键技术,系统解决工程化应用难题,在全球首次实现了碳纤维复合材料在商用地铁车辆主承载结构上的应用。该车的车体、转向架构架等主承载结构采用碳纤维复合材料制造,实现了车辆性能的全新升级,具有更轻更节能、强度更高、环境适应力更强、全寿命周期运维成本更低等技术优势。

(1)车身更轻盈,运行更节能

通过采用碳纤维复合材料,车辆实现大幅减重。与传统金属材料的地铁车辆相比,该碳纤维地铁车辆的车体减重25%,转向架构架减重50%,整车减重约11%,运行能耗降低7%,每列车每年可减少二氧化碳排放约130吨,相当于植树造林101亩。

(2)强度更高,结构寿命更长

该车采用更高性能的新型碳纤维复合材料,实现轻量化的同时提高了车身强度。同时,与采用传统金属材料相比,碳纤维转向架构架部件具有更强的抗冲击能力,耐疲劳性能更优,延长了结构使用寿命。

(3)环境适应力更强

更轻的车身,使列车拥有更优异的行驶性能,不仅可以满足线路更严格的轴重限制要求,而且减少了对车轮和轨道的磨耗。该车还采用先进的主动径向技术,可主动控制车辆轮对沿着径向通过曲线,大幅降低了轮轨磨耗和噪声。采用更耐磨、更抗热的碳陶制动盘,实现减重的同时满足更苛刻的制动性能需求。

(4)全寿命周期运维成本更低

得益于碳纤维轻量化材料和新技术的应用,碳纤维地铁列车的轮轨磨耗显著降低,大幅减少了车辆和轨道的维护量。同时,通过应用数字孪生技术,打造碳纤维列车SmartCare智能运维平台,实现了整车安全、结构健康及运用性能的自检测与自诊断,提高了运维效率,降低了运维成本。列车全寿命周期检修成本降低了22%。

目前,该碳纤维地铁列车已完成厂内型式试验。按照计划,年内将在青岛地铁1号线投入载客示范运营。

商用碳纤维地铁列车的问世,推动了地铁车辆主承载结构由钢、铝合金等传统金属材料向碳纤维新材料的迭代,打破了传统金属材料结构减重的瓶颈,实现了我国地铁列车轻量化技术的全新升级,将为推动我国城市轨道交通绿色低碳转型,助力城轨行业实现“双碳”目标发挥重要作用。

因具备减重增强等优势性能,材料界“黑黄金”碳纤维被当作国家战略性物资,在航空航天、机器人、新能源等领域大有用途。市场分析认为,低空经济、机器人等新兴产业加速推进以及轻量化发展趋势下,碳纤维复材需求将迎增量新空间。

工信部近日发文称,要加快培育壮大新材料产业。鉴于碳纤维消费市场巨大潜能待释放和高景气应用场景仍在扩充,中复神鹰、吉林化纤等行业玩家布局步伐持续迈进。相关业务及应用拓展方面,光启技术证券部人士向财联社记者透露,已与低空经济领域潜在的战略方签署合作协议。多位受访者也提出,受制于较高的成本,碳纤维在应用市场逐步替换传统材料仍需一定时间。

(1)“轻量化”来袭碳纤维“C位”出道

作为一种轻质、耐腐蚀、高强度、高模量的耐高温纤维,碳纤维及其复合材料堪称“瘦身”利器,其在轻量化市场的应用备受关注,未来需求亦被看涨。

中商产业研究院报告显示,2022年中国碳纤维市场规模为128.1亿元,同比增长20.69%。据预测,2024年这一市场规模将达到171.4亿元。

“碳纤维增强复合材料(CF/PEEK)需求的增长与技术的进步、创新的应用以及产品的落地和规模化量产密切相关。”艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅告诉财联社记者,其主要通过使用碳纤维对PEEK的改性,提升PEEK材料的机械强度、耐摩擦以及抗冲击的性能,在航空航天、机器人、汽车、3D打印等近年高速发展的产业中有较多应用场景。

今年以来,低空经济、人形机器人政策与产业催化不断,轻量化趋势推进使得未来这些领域对碳纤维及其复合材料的需求拉动值得期待。据了解,eVTOL机体需满足轻量化要求,碳纤维材料起关键作用,通常应用于飞行器的框架、翼面和螺旋桨等关键部件,既可减轻飞行器重量又可提高飞行性能。

据德邦证券测算,单台eVTOL对碳纤维需求在100-400kg之间,根据Cirium睿思誉数据,截止至23年5月全球eVTOL订单约为6300架,假设在2030年前全部释放,有望拉动千吨级需求。

CF/PEEK则是人形机器人的核心材料。天风证券分析提出,碳纤维在人形机器人中的应用主要在于机械臂,国内机构相关产品证明使用碳纤维复材制作的机械臂整体质量较铝合金减轻30%,臂架重心和震动均因此有所降低,有效提升了安全稳定性。

消息面上,特斯拉正在快速扩大人形机器人Optimus的数量和规模,此外,亿航智能、小鹏汇天等低空飞行器研制厂商,均采用碳纤维作为机身结构的主要材料。

值得注意的是,相比于玻璃纤维、铝合金和钢材等传统材料,碳纤维成本更高,这影响着其在下游市场的替换速度。有上市公司人士向财联社记者举例称,玻璃纤维价格低廉,每吨不到1万元,但碳纤维即使在价格下行时,每吨的价格也在7-8万元左右。

该人士进一步表示,“碳纤维因具备轻量和高强的特性,对其应用已成趋势,但厂家要考虑性价比和成本,从而逐步替换,这需要一定的周期和时间。”

(2)需求强劲,上市公司抢滩布局

目前,相关厂商正在酝酿向前述领域拓展。光启技术证券部向财联社记者表示,在低空经济方面,已经和潜在的战略方签署合作协议。此外,公司主要向军工主机厂供货,除运用在航空、航海领域,还包括无人机领域。

金发科技证券部也告诉记者,公司的碳纤维增强复合材料、特种工程塑料等能够用于飞行汽车、无人机等低空飞行器中。“传统的做低空飞行器的厂商,以及开发飞行器的车商,都或多或少用到公司的材料。”在人形机器人对碳纤维及其复合材料的新增需求方面,金发科技直言,“要看产业孵化和爆发的速度”。

受下游最大应用方向之一风电叶片装机量增速下滑的影响,碳纤维价格短期内难回高点。但国内龙头企业却不断传来产能扩增的消息,究竟为何?或是看中低空经济等新兴应用对高性能碳纤维的需求。

中复神鹰此前募投超9亿元,建设年产3万吨的高性能碳纤维项目,预计2026年达到可使用状态。公司在投资者互动平台回复称,国产替代加速,带动新兴下游场景拓展,而公司在低空飞行、人形机器人、商业航天等领域,均有不同程度布局。目前,其已向亿航智能、小鹏汇天等企业进行直接或间接供货。

浙江宝旌碳材料有限公司要在2025年前完成3万吨产能扩增。吉林化纤也正在寻求将碳纤维作为第二增长曲线,2023年,其1.2万吨碳纤维复材项目陆续投产。

财联社记者以投资者身份致电吉林化纤证券部了解到,公司积极拓展低空经济领域并已有产品应用,但截止到目前量不是特别大。相关人士称,离大批量放量还要一段时间,现在也在与下游客户进行参数的设置和打样。

将目光瞄准碳纤维的投资者也不在少数。桔子IT数据显示,2024年起至今,围绕碳纤维展开的融资事件数量共3起,而2023整年达到10起。

与碳纤维复合使用的PEEK(聚醚醚酮),价值量也随之增加。张毅认为,“虽然PEEK在耐老化、耐化学性上仍有改良空间,且研发周期和回报周期较长,但总体来说,作为新型材料具备强劲的需求。”

金发科技方面,年产2.1万吨的特种工程塑料在建产能预计今年12月完工。沃特股份也向记者表示,“PEEK在‘以塑代钢‘和‘轻量化’的下游发展背景下,有较广阔的市场空间。”

据了解,沃特股份(002886.SZ)的聚芳醚酮(PEEK是其重要品种)设计年产能1000吨,其中一期项目已完成消防、环保及试生产方案评估工作。一期项目由建设期进入试生产期,并待后续取得正式生产许可证。

沃特股份进一步告诉记者:“公司是全球无人机领域头部客户的供应商,公司提供的无人机材料解决方案已经成功运用在不同领域无人机的桨叶、机身、云台、电机、遥控手柄等关键部件,帮助下游及终端客户实现高强度、大载荷、耐腐蚀、长续航等场景应用需要。”在下游的机器人行业,沃特股份表示,“公司为下游及终端客户提供的车身轻量化及家用机器人、机器狗轻量化材料方案得到认可。”

近日,商业航天企业时空道宇宣布,其在中东阿曼完成了吉利未来出行星座首次海外通信商用部署测试,将携手多家全球领先的运营商,开启星座全球化商业应用。据了解,这是我国商业低轨卫星星座,首次在海外实现卫星通信应用落地。

据悉,吉利未来出行星座已完成两个轨道面部署。第三轨卫星将于今年下半年发射。第四轨卫星将搭载手机直连卫星通信载荷,为海量存量手机提供手机直连卫星通信服务。基于即将建成的吉利未来出行星座,及自研的卫星通信芯片,时空道宇将为人类未来出行领域,如自动驾驶、智能网联、消费类电子等行业提供高可靠、低成本的应用服务。

(1)自研星座支持万物互联,传输性能全球领先

据悉,这是吉利未来出行星座,首次针对全球商业化服务快速高效落地,推进的应用测试。随着应用测试的顺利完成,星座数据服务将面向全球快速落地。

通信成功率和网络可用性是卫星通信两项重要的指标,凭借吉利未来出行星座高性能和高可靠性的设计,在中东阿曼的测试实现99.15%的通信成功率,网络可用性超99.97%。卫星终端具备50dB的抗干扰能力,即使在电磁环境恶劣的条件下仍可稳定接收卫星信号。星座采用时空道宇自研算法及协议,建立安全、可靠、稳定的双向卫星通信链路,确保数据传输的高效性和实时性,充分支持万物互联。

(2)构建全球卫星通信业务平台,服务全球客户

时空道宇打造了支撑星座全球业务落地的软件应用平台,为通信服务提供数据分发、网络路由规划等底层通信支撑。该平台具备电信级的网络可靠性、稳定性和安全性,旨在满足海外业务的商用需求,定义全球化的卫星应用商品,构建多样化的计费模式。平台能够面向全球提供千万级别用户的卫星通信业务办理、开通、应用等服务。

此外,时空道宇面向行业用户提供专业级解决方案,如智慧船舶监控应用平台,共同打造融合创新、高效运作的卫星通信生态合作系统。通过形成卫星通信数据采集、分析到应用的链路闭环,全面服务全球商业化落地。

(3)布局中东与非洲市场,推动手机直连卫星通信业务落地

6月初,时空道宇已与阿曼卫星通信公司Azyan Telecom达成战略合作,共同推动吉利未来出行星座在中东和非洲地区的卫星通信服务落地。中东、非洲等地区拥有大片沙漠和山地,地形复杂,通信基础设施建设较为困难。卫星通信可以弥补地面通信覆盖的不足,为这些地区提供通信服务。

此外,中东地区是世界重要的石油和天然气产区,卫星通信在油气行业中起着关键作用,可提供远程监控、数据传输和应急通信等服务。卫星通信还可以覆盖广阔的海域,为海洋工程、航运和渔业等提供通信支持。

时空道宇与Azyan Telecom将积极与阿曼电信管理机构、阿曼移动运营商展开合作,在中东地区开展手机直连卫星通信等应用测试,并将在该地区推出相关服务,同时计划于2025年在中东地区其他国家以及北非地区推动星座商业化服务的全面落地。

时空道宇是吉利控股集团旗下的科技创新企业,是全球领先的航天信息与通信基础设施和应用方案提供商,正在建设吉利未来出行星座。星座一期规划部署72颗卫星,实现全球实时数据通信服务。

Azyan Telecom是阿曼苏丹国领先的关键业务电信和托管卫星服务提供商。为不同市场领域的客户提供全面的托管服务,包括石油和天然气、银行、教育和政府实体。他们的目标是通过广泛的领先电信服务来提供卓越的卫星通信服务。

近日,SpaceX正在推出其星链天线的紧凑版本——“星链迷你”(Starlink Mini),这款天线被宣传为卫星互联网用户的便携式选择。

SpaceX在发给客户的电子邮件中称:“星链迷你”是一款紧凑、便携的套件,可以轻松放入背包中,旨在为移动中的用户提供高速且低延迟的互联网连接。“星链迷你”的限量版售价为599美元,比标准型天线高出100美元。SpaceX在邮件中表示:“我们的最终目标是降低星链的价格,特别是对于那些网络连接成本高昂或根本无法获取互联网服务的全球用户。”

除了硬件的初期成本外,“星链迷你”的服务费用为每月150美元。“星链迷你”的服务费用为每月150美元,包括了基础的120美元住宅服务费用和额外的30美元“迷你漫游”服务费。漫游服务在美国范围内可用,但数据使用量上限为每月50GB,超出部分将按每GB 1美元收费。

“星链迷你”天线的尺寸约为30cm×25cm×4cm,重量约为900克,其尺寸大约是标准天线的一半,重量则是三分之一。这个重量也与普通笔记本电脑相近。SpaceX的邮件中提到,"星链迷你"配备了内置的WiFi路由器,并且比公司其他天线的功耗更低,但下载速度仍可达到每秒100MB以上。

邮件中并未具体说明“星链迷你”何时开始交付。星链工程副总裁迈克尔·尼科尔斯(Michael Nicolls)在社交媒体上表示,公司正在加速生产“星链迷你”,预计该产品很快将在国际市场上市。

根据卫星行业协会(SIA)的年度报告,2023年,全球卫星行业的收入增长了2%,除卫星电视外,该行业的大多数领域都有所增长。

虽然发射和低地球轨道(低轨卫星星座)星座占据了媒体的头条新闻,但报告显示,卫星发射仍然只是整个行业收入的一小部分,而不断下降的卫星电视市场仍然占据着行业收入的主要份额。

商业卫星产业继续在全球航天产业中占据最大份额。2023年,商业卫星行业的收入增至2850亿美元,占世界太空业务的71%(去年为73%)。1140亿美元的非卫星航天业收入包括政府航天预算和商业载人航天。

地面设备仍然是收入最高的行业,达到1504亿美元,约占行业收入的53%。地面收入的很大一部分归因于全球导航卫星系统设备,包括在移动设备、飞机航空电子设备和车载单元中实现基于位置功能的芯片组。

2023年,卫星地面设备总收入增长了4%,其中包括全球导航卫星系统设备、甚小孔径终端(VSAT)等网络设备和消费终端。

(1)卫星宽带增长,但卫星电视仍占主导地位

尽管制造业、发射业、消费宽带、移动数据等行业在2023年有所增长,但报告显示,就收入而言,卫星电视仍然占据主导地位。2023年,772亿美元的卫星电视收入占所有卫星服务收入的70%。这相当于该行业总收入的27%。

与此同时,随着全球付费电视市场的更广泛趋势,受媒体领域竞争加剧的推动,卫星电视市场继续下滑,同比下降6%。

全球卫星电视用户群估计约为2亿商业用户,加上数量相似或略高的免费卫星电视家庭。报告称,美国的收入下降速度高于世界其他地区。

卫星宽带是卫星服务领域增长最快的市场,同比增长40%。消费者宽带收入目前为48亿美元。

该报告没有直接提及SpaceX的星链星座,但表示2023年27%的用户增长主要归功于低地球轨道(低轨卫星星座)系统,并由美国供应商主导。星链最近报道称,它在2024年超过了300万用户。

随着转发器协议、托管服务和移动数据的增长,企业卫星服务收入也有所增长,2023年增长约3%,达到182亿美元。

2023年,遥感收入增长10%,达到32亿美元,新的遥感公司为增长做出了贡献。

(2)卫星发射和制造业的增长

2023年,发射和制造业的收入分别增长了2%和9%。

2023年全球制造业收入总计172亿美元,同比增长9%。报告称,2023年发射了2781颗商业采购卫星;比2022年增加456颗。

一个有趣的趋势是,尽管美国制造了绝大多数商业采购的卫星,但美国在全球制造业收入中的份额大幅下降。2023年,美国在全球收入中的份额从2022年的64%下降到46%。

美国公司制造了约85%的商业采购卫星,但美国卫星制造收入下降了22%。报告称,由于昂贵的情报卫星部署减少,美国制造业的政府收入减少。

在过去三年中,大型地球静止轨道(静止轨道卫星)订单数量基本稳定,2021年为9个,2022年为11个,2023年为10个。

在发射领域,2023年是轨道发射又一个创纪录的年份——2023年发射221次,比2022年增加了19%。这比2014年增加了约2.4倍。太空探索技术公司的猎鹰9号火箭占2023次美国商业采购卫星发射的86%。

“得益于美国国内创新,自2020年以来,已经部署了破纪录的8000多个小型卫星。随着所有卫星的能力和可负担性不断提高,静止轨道卫星在轨卫星的数量也比2022年增加了5%。美国公司继续主导发射业务,建造了2023年发射的85%的商业采购卫星,”SIA总裁Tom Stroup评论道。

近日,国务院办公厅正式印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》(简称:《措施》)。这是一级市场翘首以盼的创投“十七条”,覆盖了创业投资“募投管退”全链条--鼓励长期资金投向创业投资,充分发挥政府出资的创业投资基金作用,健全创业投资退出机制,系统研究解决政府出资的创业投资基金集中到期退出问题,以及落实落细创业投资企业税收优惠政策,防止出台影响创业投资特别是民间投资积极性的政策措施等等。

这份极具分量的纲领性政策,后续落实细则令人期待。“一级市场没有被忘记。”或许是大家普遍的感受。眼下国内创投行业正经历一场深刻变化,募投管退上的种种挑战让人心情复杂,“出清”正在席卷创投圈。这必然是一场巨大调整。

(1)当国资成为一级市场主力

印象深刻的是对国资机构的要求。《措施》中重点提到:优化政府出资的创业投资基金管理,改革完善基金考核、容错免责机制,健全绩效评价制度。系统研究解决政府出资的创业投资基金集中到期退出问题。落实和完善国资创业投资管理制度。健全符合创业投资行业特点和发展规律的国资创业投资管理体制和尽职合规责任豁免机制,探索对国资创业投资机构按照整个基金生命周期进行考核。

众所周知,国资已经成为中国创投市场的重要参与者。正如清科研究中心报告显示,2023年国资背景LP出资规模占比接近八成。这也间接重塑了一级市场的格局与产业生态。然而行至当下,大批政府引导基金已经到期。现实情况是,绝大多数GP退出过度依赖IPO,并不能覆盖引导基金的需求。系统研究解决政府出资的创业投资基金集中到期退出问题,考验着各方智慧。

与此同时,由于国有资本的特性,长久以来国资机构对于错误的容忍度较低,甚至可能会出现“宁可错过,不能投错”的现象。

“哪怕不是投资失败,而是项目稍微有点财务记录的瑕疵,国资管理机构都需要承担责任。这导致国资管理机构在做股权投资时,容易出现风险厌恶行为。”全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民曾坦言,“我们需要对风险进行包容。”因此,对于绝大多数国资机构关心的问题——容错免责机制,开始被摆到台面上。

(2)对症“募资难”,多渠道拓宽创投资金来源

眼下,几乎所有投资机构都面临着募资的挑战,市场化资金更是踪迹难觅。此情此景,以险资代表的长线资金成为人民币募资江湖的亮点。

活水在哪里?《措施》首先提到险资:

支持保险机构按照市场化原则做好对创业投资基金的投资,保险资金投资创业投资基金穿透后底层资产为战略性新兴产业未上市公司股权的,底层资产风险因子适用保险公司偿付能力监管规则相关要求。同时,鼓励符合条件的创业投资机构发行公司债券和债务融资工具,增强创业投资机构筹集长期稳定资金的能力。

为多渠道拓宽创业投资资金来源,《措施》中还提到:

1、支持资产管理机构加大对创业投资的投入。在依法合规、严格控制风险的前提下,支持私募资产管理产品投资创业投资基金。

2、扩大金融资产投资公司直接股权投资试点范围。支持金融资产投资公司在总结上海试点开展直接股权投资经验基础上,稳步扩大试点地区范围,以及丰富创业投资基金产品类型。

凡此种种,无疑给一级市场带来信心。谈到落实,一位任职于知名资管机构的行业人士提醒几点——保险资金:风险资本计提或可放宽,然而负债端年化约6%的现金回流需求难匹配;金融资产投资公司:工农中建交100%自有资金严审批,行内债转股为主难外拓;发债:主体信用符合者寥寥,3-5年难以覆盖基金退出全周期,期待放开GP上市?不一而足,任重道远。

(3)退出之困

时至如今,退出成为一级市场最焦急的事。对此,《措施》着重强调了健全创业投资退出机制,包括:拓宽创业投资退出渠道、优化创业投资基金退出政策。

其中在拓宽退出渠道上,《措施》进一步阐释:充分发挥沪深交易所主板、科创板、创业板和全国中小企业股份转让系统(北交所)、区域性股权市场及其“专精特新”专板功能,拓宽并购重组退出渠道。

对突破关键核心技术的科技型企业,建立上市融资、债券发行、并购重组绿色通道,提高全国中小企业股份转让系统(北交所)发行审核质效。

落实好境外上市备案管理制度,畅通外币创业投资基金退出渠道。

同时,加快解决银行保险资产管理产品投资企业的股权退出问题。支持发展并购基金和创业投资二级市场基金,优化私募基金份额转让业务流程和定价机制,推动区域性股权市场与创业投资基金协同发展。推进实物分配股票试点。

此外,还有令业内振奋的是:支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。

(4)GP出清加剧

在培育多元化创业投资主体层面,《措施》强调加快培育高质量创业投资机构:鼓励行业骨干企业、科研机构、创新创业平台机构等参与创业投资,重点培育一批优秀创业投资机构,支持中小型创业投资机构提升发展水平。加大高新技术细分领域专业性创业投资机构培育力度。

犹记得2024年4月30日,中央政治局会议指出,要加强国家战略科技力量布局,培育壮大新兴产业,超前布局建设未来产业,运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资,壮大耐心资本。

中国私募股权投资行业还处于一个高速成长过程当中,中国科技自强自立、产业链自主可控,需要大量的创新资本去支持。这也对参与其中的创业投资机构提出了更高的要求,不管是投资方向、资金来源,还是产业选择、资产配置上都发生了巨大的变化,行业已经加速进入存量出清、优胜劣汰的高质量发展阶段。

不专业的基金管理人被出清,也许正是中国创投行业健康发展的必经过程。

(5)谈到税收

创投税收历来是全行业关心的事。《措施》还提到了税收问题——持续落实落细创业投资企业税收优惠政策。落实鼓励创业投资企业和天使投资个人投资种子期、初创期科技型等企业的税收支持政策,加大政策宣传辅导力度,持续优化纳税服务。

回想2017年,财政部、税务总局发布《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策的通知》,创投、个人天使投资人的投资可以按照70%的投资额进行抵税,优惠力度很大。

去年8月,财政部、税务总局、国家发展改革委和中国证监会发布了《关于延续实施创业投资企业个人合伙人所得税政策的公告》,规定创投行业个人所得税相关政策延续到2027年年底。

近日,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布公告,宣布对《上海浦东科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》进行修订。

成立于2019年,浦东科创投资基金首期规模55亿元,至今5年投资期已到。而这次修订,最大变化便是:基金存续期限由十年变更为十二年,其中投资期限由五年变更为七年。进一步延长投资期。

(1)55亿母基金宣布存续期延至12年

时间回到2019年,为充分发挥国有资本的引领作用和杠杆效应,吸引集聚各类社会资本,浦东新区国资委组织相关国企和社会资本,发起设立了上海浦东科技创新投资基金。

其中,浦东科创投资基金由投控集团、陆家嘴集团、张江集团、金桥集团、外高桥集团、浦发集团、科创集团、金桥股份、张江高科9家区属企业共同出资组建,首期规模55亿元。上海浦东私募基金管理有限公司为普通合伙人,这是浦东新区国资创投平台——浦东创投集团旗下投资机构。

按照规划,浦东科创投资基金聚焦中国芯、创新药、蓝天梦、未来车、智能造、数据港等六大硬核产业,并通过设立若干支特点鲜明的行业专项子基金,与各类社会资本结合,放大基金规模,创新“产业+基地+基金”联动发展模式,形成约200亿元的科技创新产业基金群。

据官方数据,成立5年来,浦东科创投资基金已投入运营9支子基金,实现六大硬核产业全覆盖,母子基金累计投资项目173个,涉及金额约62亿元,带动社会资本超570亿元。所投GP不乏上海航空产业基金、海望资本、张江科投、国方创新等知名机构。

在招商效果上,科创母子基金在浦东区内投资总额43亿元,带动社会资本389亿元,已经吸引了9家企业总部迁入,14家企业在浦东新设核心子公司,产业链带动效果显著。

5年过去,为更好地发挥国有资本引领放大作用,高效提升国有资金使用效率,经浦东科创投资基金合伙人充分协商决定,对原基金合伙协议进行修订。其中,除了更新部分合伙人信息外,更为重要的变动是:基金存续期限由十年变更为十二年,其中投资期限由五年变更为七年。而按照原基金合伙协议,基金存续期限为10年。有限合伙成立之日起5年内为投资期,投资期结束后至有限合伙存续期限届满的期间为退出期。也就是说,按照原计划,到2024年浦东科创投资基金已结束投资期,进入退出期。

对于此次基金存续期延长,各合伙人表示:将有助于整合利用各方优势,发掘投资机会,通过专项投资和市场化管理,提升公司资本运作能力及效率。

(2)LP开始接受更长期限

眼下,引导基金正在发生深刻变化。回顾我国引导基金发展历程,从2015年前后政府引导基金井喷式涌现,到今天已经成为我国创投市场最为重要的出资力量。由于国资特性,早期政府引导基金存续期普遍在7年左右。

另一方面,政府引导基金大多带着为当地招商引资的目的,通过放大财政效益撬动社会资本,促进当地经济发展和产业升级。如今,随着新一轮产业升级竞争愈发激烈,各地开始争抢战略性新兴产业,招商需求更为迫切。

然而一个现实是,战略新兴产业背后,大多聚焦在硬科技领域,这也就意味着长周期——一家硬科技企业从成立到科技成果转化,再到符合上市要求最起码需要6-10年时间。也就是说,大部分人民币基金很难长期地支持一个科技类项目。

于是,关于“长期资本”“耐心资本”的话题被频繁提起。延长基金存续期便是当好“耐心资本”的重要方式之一。

我们已经看到,越来越多的政府引导基金在管理条例中提到,延长基金的存续期限。去年11月,深圳市成立20亿元科技创新种子基金,委托深圳天使母基金管理。其中在存续期限上,种子基金打破了此前5到10年的惯例,存续期延长为15年。

几乎同一时间,广东省半导体及集成电路产业股权投资基金二期合伙企业(有限合伙)(简称“二期基金”)成立,目标规模300亿元,由广东省级国资,以及东莞、中山两地的引导基金共同出资。其中,该基金开创性地将存续期限定为17年,轰动一时。

更早些时候,黄山市新兴产业基金发布子基金遴选公告,其中显示基金存续期15年,投资期10年,退出期5年。投资方向上,该基金将投向黄山市重点发展领域,实现九大新兴产业的政策导向目标。

随着壮大耐心资本成为共识,引导基金延长存续期限,正在成为一股潮流。而作为VC/PE募资的重要来源,这样一幕也从源头上发挥风险投资最大价值,进一步支持科技创新。

历史经验表明,每一笔成功投资背后,都离不开投资人长期陪伴。对于各个地方来说,一方产业的崛起,往往需要数十年的培育。当引导基金变得更耐心一些,一幅幅产业画卷也徐徐展开。

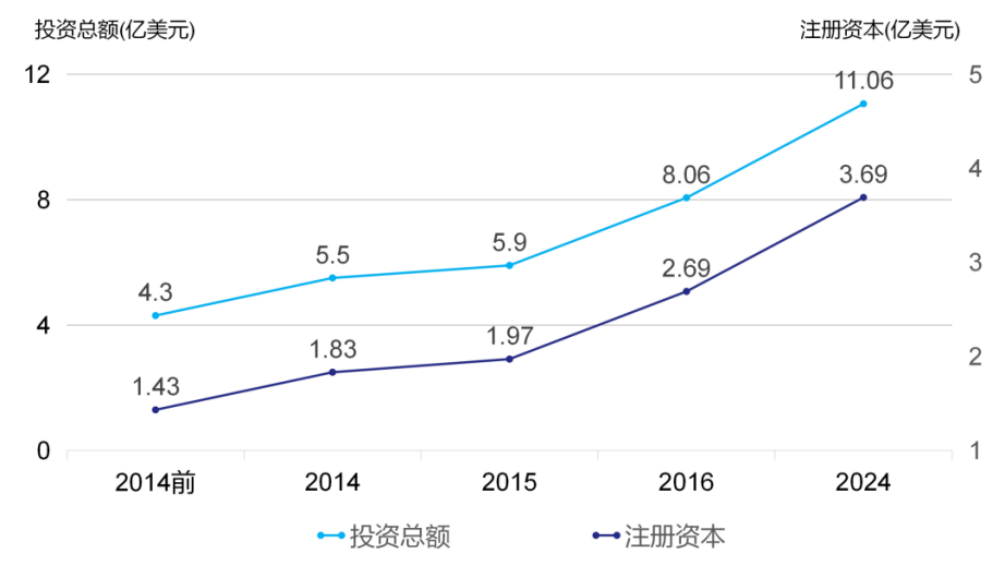

近日,美光半导体(西安)有限责任公司发生工商变更,注册资本由约2.69亿美元增至约3.69亿美元,投资总额由8.06亿美元增至11.06亿美元。

(1)10年内第四次增资:西安成最“重”标的

美光对西安是持续看好的。2014年至2024年西安美光,除本次增资外,还有三次增资:

2014年10月16日,投资总额由4.3亿美元变更为5.5亿美元,注册资本从1.43亿美元增至1.83亿美元;

2015年5月29日,投资总额由5.5亿美元变更为5.9亿美元,注册资本从1.83亿美元增至1.97亿美元;

2016年7月14日,投资总额由5.9亿美元变更为8.06亿美元,注册资本从1.97亿美元增至2.69亿美元。

与投资总额持续增长同步,仅从注册资本变化上可知,2024年度的本次增资是西安美光最大的单次增资。

▲图:美光西安十年内增资情况

再将时间线拉长一些,细看美光在西安的投资进程:2005年9月至2013年1月,美光分别投资西安高新区2.5亿美元、3亿美元、2.16亿美元,建立半导体封装测试生产基地、新产品测试基地,以及扩充测试产能,即美光一期至三期;

2014年,美光拿出2.5亿美元投入西安高新区,与台湾力成合作建封测厂;2023年6月,美光宣布再次对华增加投资6亿美元,决定收购力成半导体(西安)有限公司(力成西安)的封装设备——此为首因,并公布其计划在美光西安工厂加建新厂房,引进“全新且高性能”的封装和测试设备,以期更好地满足中国客户的需求。

就此,美光自布局西安以来已投入16.16亿美元(117.27亿元)。时隔九年,加投西安工厂,此番操作下,美光扩充产能与占据市场的意图显而易见。

据集邦咨询数据,至2023年第四季度,NAND产品中,三星市占率达到36.6%,排行第一,美光市占率为9.9%,排行第五。DRAM产品中,三星电子依旧以44.2%的市场份额占据第一,美光以19.9%的市场份额位于市场第三。目前看来,西安新工厂的建设有望为美光在DRAM的赛道上抢占中国新能源汽车等市场的先机,从而加速追赶三星在头部的市场地位。

产能加注背后,也离不开良好的市场反馈。从营收份额来看,中国是美光除美国本土以外的最大的市场。根据美光最新公布的2023年年报(2022年9月-2023年8月)数据,该公司2023财年总共在中国的营收总额为30.39亿美元,占总营收比重接近20%。其中,该公司在大陆营收21.81亿美元,占总体营收的14.03%。

目前,美光在中国大陆一共有五家公司,上海两家,北京、深圳、西安各一家。其中,西安公司是美光在中国最为关键的制造中心,也是注册资本最高的子公司。

当年美光落地西安,从事集成电路封装测试和内存模块生产,是自当时改革开放以来陕西省最大的外资项目,此后其在西安4次增加员工,数量超过两千余人,封测产能一度占美光全球的97%以上。2023年美光项目产值约18.7亿元,进口货物已经达到750亿元,连续17年蝉联陕西省最大进出口企业。

(2)落地科学城:世界级工厂有望速成

今年三月,美光西安的封装和测试新厂房奠基仪式在西安高新区举行,美光科技公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉也提到,自2006年以来,美光在西安投入超过110亿元,西安工厂是美光DRAM颗粒封装和测试以及模组制造的全球重要中心。“西安新厂房奠基是美光实施全球封装和测试战略的重要一步,彰显了我们对中国客户、运营和团队成员坚定不移的承诺。”

据悉,此番加码的新厂房预计将于2025年下半年投产,并根据市场需求逐步增产,落成后,美光西安工厂的总面积将超过13.2万平方米。此外,美光还宣布将向力成西安1200名全体员工提供新劳动就业合同,新的投资项目还将额外增加500个就业岗位,使美光在中国的员工总数增至4800余人。央广网信息显示,预计本次投产后美光产值将达到36亿元,实现翻一番,年进出总额将达到1100亿元。

最近几年,市场追逐合肥的“风投模式”与江苏的“招商模式”,将两者并列为城市发展的成熟路径。今年第一季度江苏省GDP31020.4亿元,只比排在第一的广东省落后约500亿元。有分析指出,江苏今年GDP总量将有望超越广东,成为全国第一。GDP的快速增长,与对科创企业的招投和培育紧密相关。

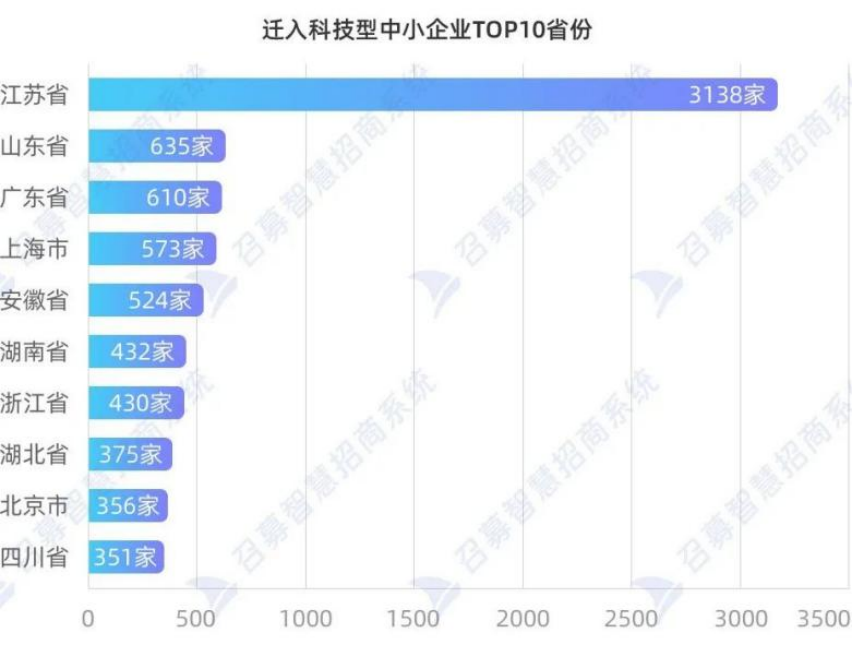

最近,投中信息通过旗下“召募智慧招商系统”梳理分析了2023年被评选为“国家科技型中小企业”的56.3万家企业,在2019年-2023年这五年间的迁徙动态,发布了《科技型中小企业发展报告》。

报告显示,江苏、广东、山东等省,是科创企业(本文中的科创企业特指在2023年被评选为“国家科技型中小企业“的企业)迁入最多的省份。特别是江苏省,不论是在迁入企业数,还是投资企业数上,都排在全国首位。

列几个数据,就一目了然了:5年时间,江苏省从外省招引了3138家科创企业。江苏的国资平台直接投资1499家、间接投资3320家科创企业。

(1)5年迁入超3000家:哪些省份的企业搬到了江苏?

在2019至2023年5年间,有3138家科技型中小企业从外省迁入江苏省,是全国迁入最多的省份。这个数据有多夸张呢,一方面远超排在第二位的山东省635家,和第三位广东省610家;另一方面,比第二名至第五名,山东、广东、上海、安徽、湖南5个省份加起来的总和还要多。

如此多的科创企业搬到江苏省,自然离不开当地积极的招引策略。当时江苏淮安市举办招商“大比武”技能竞赛,决赛中的问题就设置得非常“具体”,比如:“某公司提到周边的租金低许多,希望租金价格再下降一些,如何处理?”“某用地项目提出的用地亩数需求和计划投资额、亩均纳税未能达到园区用地投入产出的最低要求,该如何应对?”

淮安并非江苏省发达城市,2023年GDP总量刚过5000亿,排名位列全省11位,它在招商培训上已经做到如此之细致和成熟,在一些发达市区的力度只会更大。

比如在今年投中年会上,常州武进区的一名国资负责人就讲述了他们的招引方式:一方面强调产业链资源,“拥有全部41个工业大类中的34个、666个工业小类中的503个,有强大的产业配套。”另一方面,“投资人员和后台服务人员可能要1:3,甚至往后会更多,不止是股权投资的团队(招投),园区所有的服务人员都要参与到产业服务中,形成强大的基金+基地(园区)+城市的(招投)模式”。

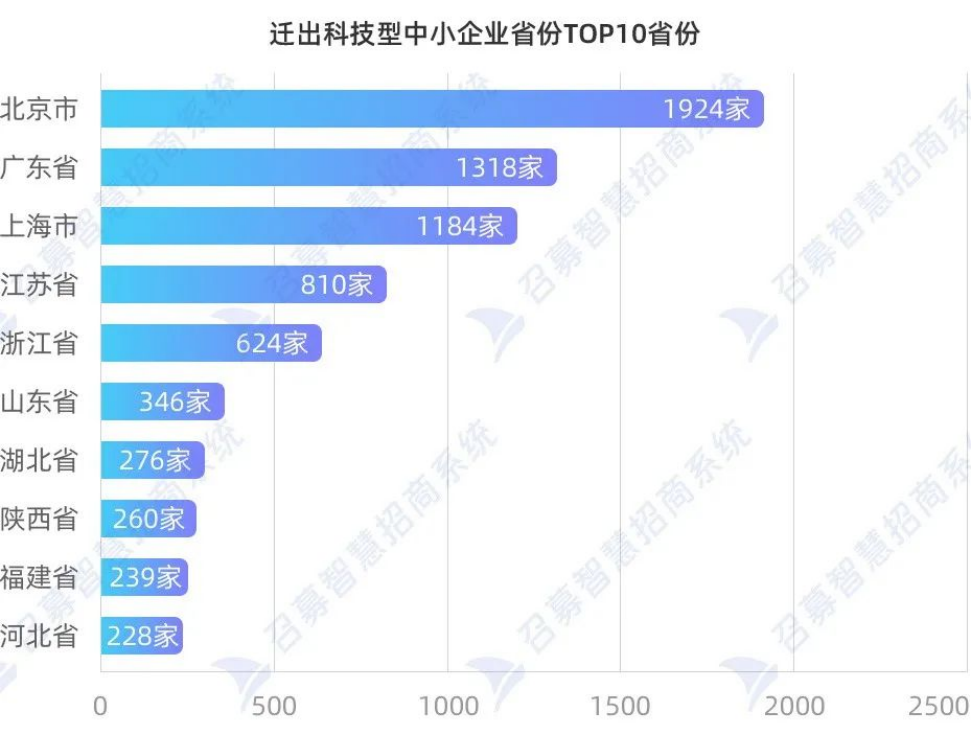

那么迁入江苏的国家科技型中小企业主要来自哪些省份?数据显示,迁入江苏省的企业主要来源地为北京和上海两地。

从北京迁入644家、上海迁入482家,这两地迁入江苏的企业数占比达36%。而且从北京迁入江苏的企业中有53.7%的企业去了南京,从上海迁入江苏的企业中有44.8%的企业去了苏州。

值得一提的是,不仅江苏迁入企业的主要来源是北上,而且全国各地都是如此。2019至2023年,国家科技型中小企业迁出省份最多的是北京市1924家、广东省1318家、上海市1184家。难怪最近北京、上海、深圳、广州等地,都密集设立了大规模的产业投资基金。

其中从北京迁出的企业主要流向江苏、广东、山东;从广东省迁出的企业主要流向江苏、湖南、江西;从上海迁出的企业主要流向了江苏、浙江、安徽。三个省份流出的科创企业最多的去向还是江苏。

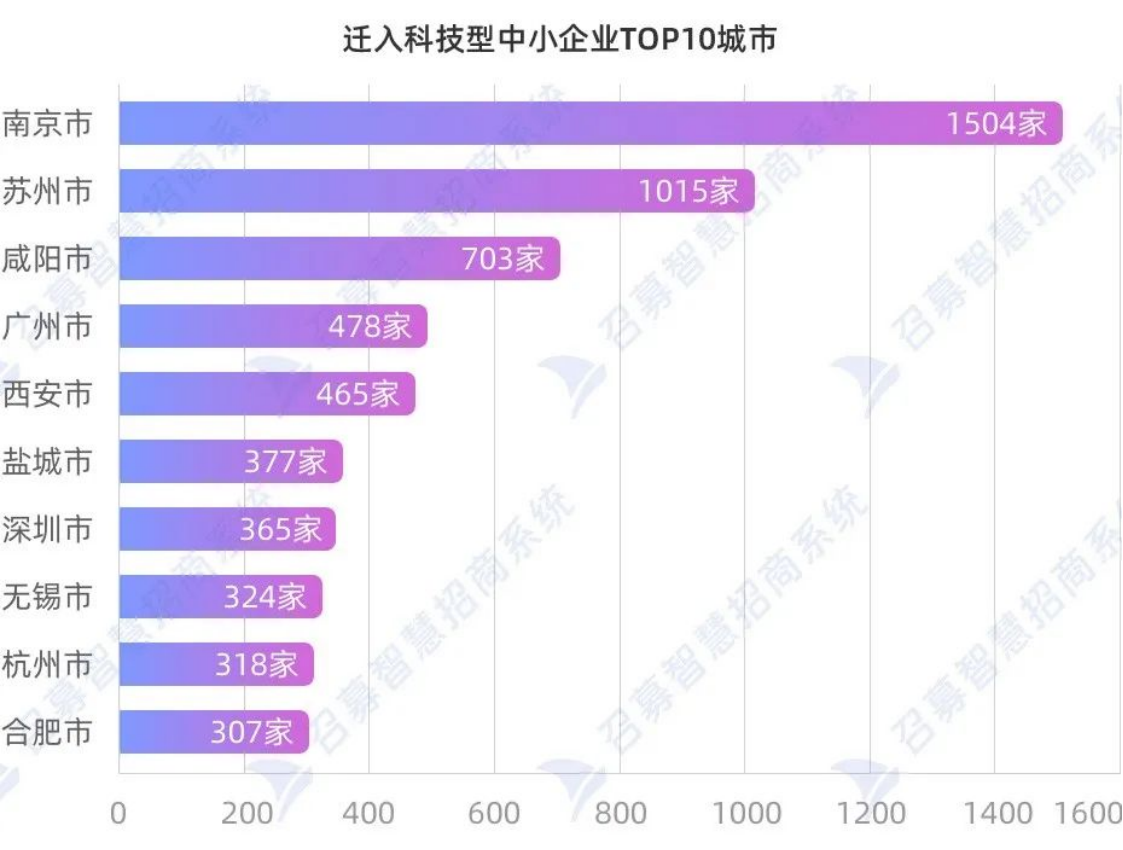

如果我们再把科创企业迁徙的目标缩小到“城市”一级。最近5年来迁入科创企业最多的10座城市中江苏省占了4席。

分别是排在第一位的南京1504家,第二位的苏州1015家,第六名的盐城377家,第八名的无锡324家。几乎占到全国科创企业迁移的半壁江山。

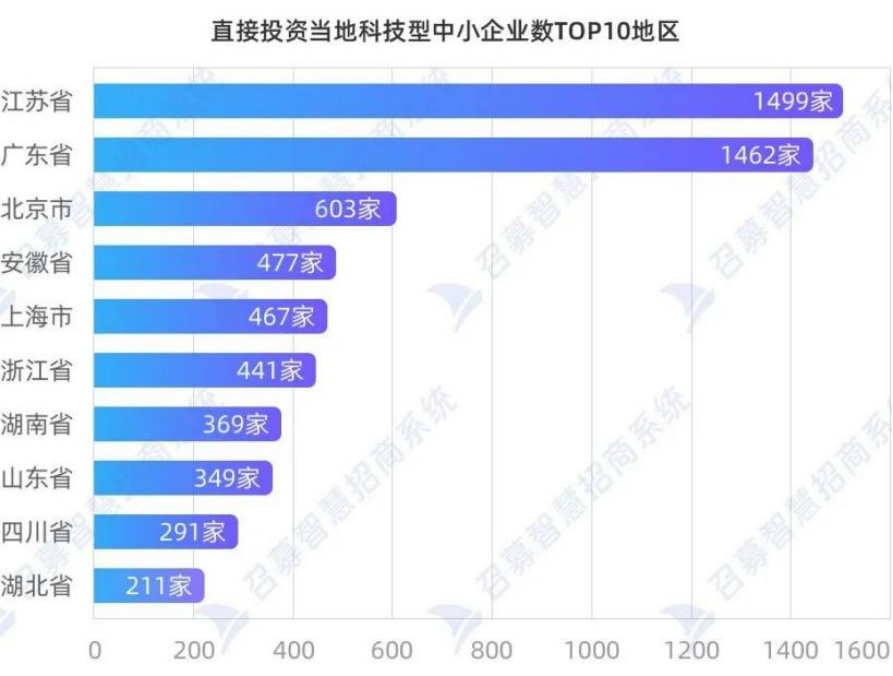

(2)直投1499家:产业链与资金链相互作用

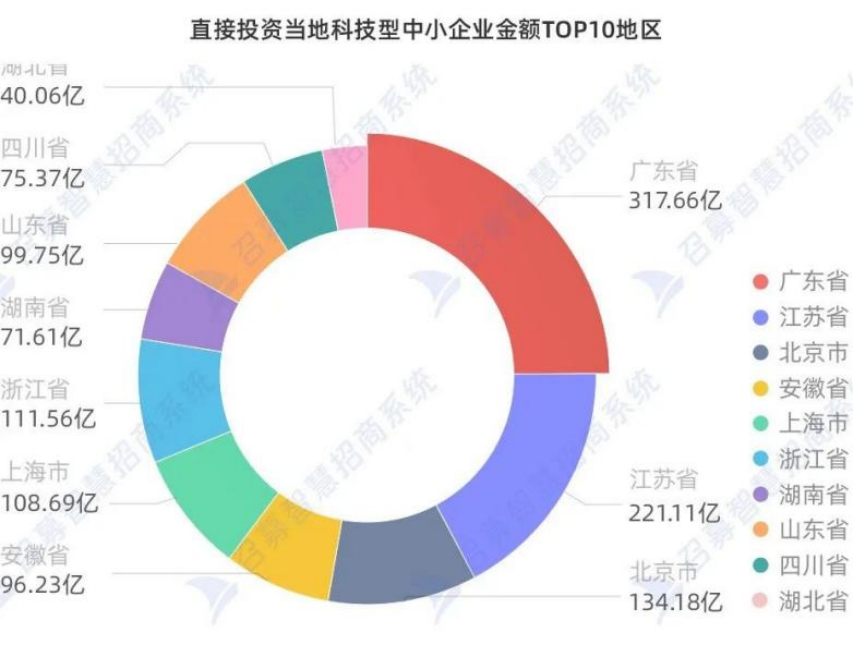

企业迁移的背后自然是钱的流动。江苏省国资也是投资国家科技型中小企业最多的省份。在投中网的统计报告中显示,截止2024年5月,江苏省国资平台直接投资当地科技型中小企业数量1499家,间接投资3320家,两个数据均位列全国第一。广东省直接投资1462家,浙江省间接投资2191家企业,两省在上述统计类别中均位于江苏之后。

从金额上看,截止2024年5月各省国资平台直接投资当地科技型中小企业金额最多的是广东省,317.66亿元,江苏排在第二位221.11亿元;间接投资当地科技型中小企业事件金额最多的是江苏省792.31亿元,第二是浙江省466.25亿元。

这说明两点:第一,江苏直投企业最多,但直投总金额排在第二位,大概率是江苏省投向了更早期企业的比例较高。第二,间接投资金额最高,说明江苏省不仅长于直投,而且也乐于出资GP,选择与市场化机构合作。

关于第一点,可以紫金科创为例。根据我们的统计,全国投资科技型中小企业的机构,南京的机构紫金科创排进了全国前三位,投资了233家(此为投资国家科技型中小企业的数量,据CVsoure投中数据显示紫金科创已经累计投资597家企业)。

那排在紫金科创前面的两家机构是谁呢?

第一位是人民币基金的龙头老大深创投,投了312家。第二名是美元基金龙头红杉中国,投资了235家。从投资数量来看,江苏省的紫金科创竟然直追两大巨头。随后,我查阅了紫金科创的相关信息。这是南京紫金投资集团于2011年,发起设立的的投资机构,且主要投资早期阶段。其A轮及A轮之前的投资轮次,占到总投资的绝对比重:天使轮出手266次,A轮出手260次,两者占到全部出手次数的85%以上。

管中窥豹可见一斑,足见江苏省在投早投小上的力度。

再说第二点,江苏省不仅长于直投,而且也乐于出资GP,选择与市场化机构合作。

常州武进区的国资投资人表示,“投中Top50至少三分之一以上都和我们有合作,我们链接了强大的朋友圈,建立了强大的场子,链接了最强的大脑,最后通过投资也能够赚来票子。”

在上周,江苏宣布总规模500亿元的战略性新兴产业母基金启动运行。它在全省7个区市设立了10支产业专项母基金。产业专项基金的运营模式是,吸引产业资本、社会资本、保险资金、社保基金等合作,设立一系列产业子基金,构成省级母基金—产业专项基金—产业子基金的三层基金架构。这意味着将撬动更多社会资本参与其中,同时为优质GP提供更多投资舞台。

以上现象,就解释了为什么江苏省国资在直接投资上排名第二,在间接投资上“遥遥领先”。一言以蔽之:江苏国资能出大钱,且愿意给市场化的机构出钱。另一方面,从江苏省国资的出钱和招引活动看,沿着产业链进行投资招引的趋势也非常明显。

以最近苏州设立的100亿机器人产业基金为例。其背景是,苏州已经成为仅次于北京和深圳的机器人产业中心。2023年仅苏州吴中区机器人+人工智能产业就集聚企业1000余家,产业规模1369.3亿元,并且已经形成了涵盖机器人关键零部件、人工智能、本体制造、系统集成等完整的产业链。

有当地媒体统计,吴中区生产了全国6成以上的服务机器人、七分之一的内资品牌工业机器人。我们耳熟能详的科沃斯、绿的谐波、追觅科技等公司的总部都位于此。再看相关招引:国内最大的移动机器人公司玖物智能,在2021年搬到了吴中区。今年初,深圳汉阳科技在吴中区落地了庭院服务机器人的华东总部。

所以苏州吴中区设立总规模100亿的机器人产业投资基金,就通过“资本招商+产业链招商”的模式,要将吴中打造为“机器人产业全国创新集聚第一区”。

另外,上文所述的500亿的江苏省级母基金,已经设立了10支专项基金,这些专项基金的设立与各市区的优势产业紧密结合,与精准招商的产业逻辑衔接得更深。

比如在南京设立了60亿元规模的“江苏省软件和信息服务(南京)产业专项母基金”;在常州设立了50亿元规模“江苏省新能源(常州)产业专项母基金”;徐州设立规模30亿元的“江苏省智能制造(徐州)产业专项母基金”……未来这些专项基金如何投资,投资了哪些企业,将是观察江苏省招商策略的窗口之一。

所以,江苏省在过去的5年里,从外省招引3138家,直接投资1499家、间接投资3320家科技型中小企业,是完善的产业链、强大的资金链和密切的产投服务,相互作用的结果。

编辑:冯征昊(半导体芯片、激光器、新能源) 校对:王延韬 审核:侯晓鹏

闫晨曦(复合材料、卫星通信、金融资本)

(以上资讯主要来源于:OFweek、 OFweek激光、 OFweek太阳能光伏、 今日半导体、半导体行业观察、材料科学与工程、材料人、乐晴智库、未来智库、索比光伏网、集邦新能源网、北极星太阳能光伏网、高工锂电、西安金融棒棒糖、复材网 、大国之材、新材料在线、卫星界、国际电子商情、中国国际复合材料展览会、玻纤复材、卫星与网络、全球一点通、硅谷网、清科研究、中国卫通、卫星与应用、中科创星、碳纤维生产技术、中国卫通、碳纤维研习社、实战财经 、金融深度、华商韬略、战略前沿技术、 投融界、 投资界、 中国汽车报、证券时报网、36氪、东方财富、中国证券报、新经济100人、投后管理研究院、新兴产业投资联盟、股权投资论坛、Wind资讯、搏实资本、中欧资本、国企混改研究院、机遇西安、米度资本等)